Opération militaire en Ukraine : Analyse géopolitique

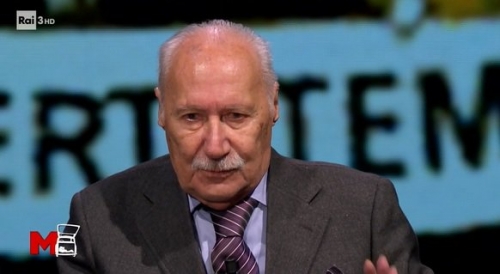

En toute exclusivité: la perspective russe selon Alexandre Douguine

Alexandre Douguine

Source: https://katehon.com/en/article/military-operation-ukraine-geopolitical-analysis?fbclid=IwAR3Y3lIY5eabLUPz3tvclSDLIcGNl6PFCv0d4vj71c0Avnjof-Ojj7AzSBM

La question ukrainienne à l'origine de la géopolitique

La place de l'Ukraine dans la confrontation géopolitique entre la Terre et la Mer a déjà fait l'objet de nombreux écrits et de descriptions détaillées. Il est d'ailleurs symbolique que le fondateur de la géopolitique, Halford J. Mackinder, ait été le haut commissaire de l'Entente pour l'Ukraine pendant la guerre civile en Russie. Et à cette époque-là, dans le gouvernement blanc de Wrangel, le fondateur de l'eurasisme, le géographe Piotr Savitsky, qui fut le premier, dans le journalisme de langue russe, à mentionner lui-même le terme "géopolitique" et à exposer les points principaux de cette méthodologie, travaillait comme assistant du ministre des Affaires étrangères Peter Struve.

La géopolitique : la guerre continuelle entre la terre et la mer

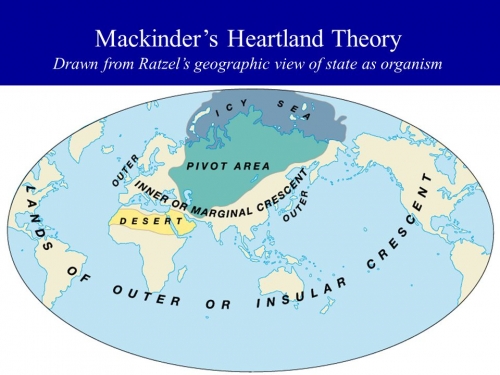

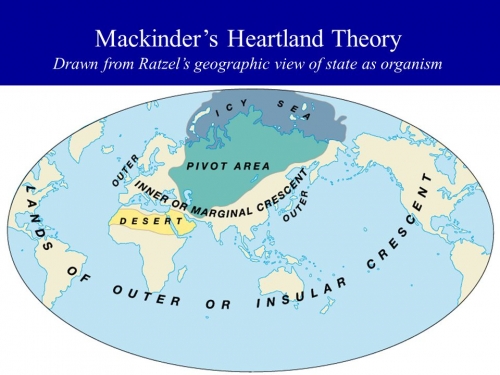

Mackinder a formulé la théorie de la grande guerre des continents, l'opposition entre la civilisation de la Mer (l'Occident en général, l'Empire britannique plus spécifiquement) et la civilisation de la Terre (Heartland, Russie-Eurasie) quelques années plus tôt, en 1904, dans son célèbre ouvrage The Geographic Pivot of History. Terre (Rome, Sparte) et Mer (Carthage, Athènes) représentent deux civilisations antagonistes, opposées en tout - traditionalisme et modernité, spiritualité et matérialisme, esprit militaire et esprit commercial. Le conflit qui les oppose est une constante de l'histoire du monde.

L'Eurasie, théâtre d'affrontements géopolitiques

Au cours des derniers siècles, lorsque le Grand Jeu, la confrontation entre les empires britannique et russe, battait son plein, la grande guerre continentale s'inscrivait dans l'espace de l'Eurasie. Dans cet espace, le "Heartland", c'était la Russie. Et la "civilisation de la mer" était portée par l'Angleterre. L'Angleterre tentait d'enserrer l'Eurasie de l'extérieur, depuis les océans. La Russie se défendait de l'intérieur, en essayant de briser le blocus.

La principale bande territoriale où se multipliaient les tensions se nommait alors, dans le langage spécial de la géopolitique mackindérienne, le Rimland, la "zone côtière". Elle s'étendait de l'Europe occidentale à l'Asie du Sud-Est, comprenait l'Inde et la Chine, en passant par le Moyen-Orient et l'Asie centrale.

L'objectif de la Mer était de subjuguer le Rimland. L'objectif de la Terre était de briser cette influence et de déserrer l'anneau de l'anaconda thalassocratique qu'il fallait rétrécir. C'est la raison de l'avancée de la Russie en Asie centrale et en Extrême-Orient.

D'où la formule principale de la géopolitique: "Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland. Qui contrôle le Heartland, contrôle le monde". Telle est la théorie.

Le démembrement de la Grande Russie

De par sa position de Haut Commissaire de l'Entente, Mackinder tenta de mettre la théorie en pratique. La guerre civile russe a donné à la civilisation de la mer une nouvelle chance de repousser les frontières du Rimland vers l'est, aux dépens des territoires qui quittaient alors la sphère de la puissance russe - la Finlande, la Pologne et, surtout, l'Ukraine.

Mackinder (comme Savitsky) avait compris que la victoire des bolcheviks conduirait inévitablement à une confrontation avec l'Occident et à une tentative de recréer l'Empire russe sous une nouvelle forme (et c'est exactement ce qui s'est passé). Et face à cette perspective, Mackinder a exigé que le gouvernement britannique soit plus actif dans l'aide aux Blancs [1], il a tenté de convaincre les dirigeants anglais de la nécessité de soutenir l'indépendance de l'Ukraine. Il a également élaboré un plan visant à séparer de la Russie la grande région du Caucase méridional, la Biélorussie, l'Asie centrale, ainsi que la Sibérie orientale et même un certain nombre de territoires du sud de la Russie. Plus tard, en 1991, l'effondrement de l'URSS permet, dans une large mesure, de réactiver le plan de Mackinder.

L'Ukraine et le cordon sanitaire

L'Ukraine jouait un rôle majeur dans le plan géopolitique de Mackinder. Ce territoire, avec la Pologne et les pays d'Europe de l'Est, faisait partie du "cordon sanitaire", une zone stratégique qui devait être sous le contrôle direct de l'Angleterre et de la France (les alliés de l'Entente à l'époque) et empêcher tout rapprochement entre la Russie et l'Allemagne. Retenue par un "cordon sanitaire", la Russie-Eurasie ne pouvait pas devenir un Empire à part entière. Sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un Empire. Et de plus, l'Ukraine, rendue hostile à la Russie et placée sous le contrôle direct des Anglo-Saxons, couperait la Russie de l'Europe continentale, où l'Allemagne, à son tour, était un Heartland, mais pas un Heartland mondial (comme la Russie), mais local, européen. Le conflit de l'Angleterre avec l'Allemagne (aussi avec l'Autriche) était une constante de la géopolitique européenne.

En conséquence, le projet d'une Ukraine indépendante était initialement dirigé contre la Russie et était supervisé par les Anglo-Saxons.

Les bolcheviks créent et démantèlent simultanément l'Ukraine

Nous savons que pendant la guerre civile, les Blancs ont adhéré à une politique de restauration d'un Empire uni et indivisible. En même temps, ils dépendaient du soutien de l'Entente, qui leur imposait certaines conditions. Quoi qu'il en soit, le gouvernement britannique, n'étant pas d'accord avec Mackinder sur la nécessité d'un soutien fort aux Blancs en échange de leur accord à la sécession de l'Ukraine, les Blancs ont perdu la guerre. Dans cette configuration, le sujet a donc été écarté de l'ordre du jour.

Les bolcheviks, quant à eux, ont d'abord soutenu l'Ukraine et encouragé activement les cercles nationalistes en pensant qu'ils s'étaient orientés contre le "tsarisme", mais ils ont ensuite opté pour une politique centraliste, voyant que l'Ukraine n'allait pas accepter le pouvoir bolchevique sans se plaindre et cherchait à céder aux Anglo-Saxons (ce qui signifiait alors le "capitalisme mondial"). Par conséquent, comme Mackinder l'avait prévu, Lénine a commencé la saisie directe de l'Ukraine, qui n'avait pas eu, dans son passé, une histoire d'État indépendant et était une proie relativement facile pour les Rouges. Les Rouges n'ont pas réussi à conquérir la Pologne par le même stratagème. Mais le territoire de la Biélorussie, qui était revendiqué par la Pologne de Piłsudski, est resté aux mains des Rouges.

Ensuite, déjà sous l'autorité des bolcheviks en 1922, Lénine a donné à la République socialiste soviétique d'Ukraine les vastes territoires qui avaient toujours fait partie de l'Empire russe - Slobozhanshchina, Donbass, Novorossiya, ainsi que de vastes zones au nord (oblast de Tchernigov) et à l'ouest (Petite Russie proprement dite). La Galicie est restée sous la tutelle de la Pologne, la Bucovine faisait partie de la Roumanie. La Crimée appartenait à la RSFSR.

Mais cet arrangement territorial de l'Ukraine n'impliquait pas véritablement la création d'un État. Le pouvoir bolchevique s'étendait à tous les territoires de l'URSS et, dans l'esprit de l'idéologie internationaliste, il ne pouvait être question d'un statut d'État pour les différentes républiques. Il s'agissait presque d'une division purement administrative dans le cadre d'un pouvoir solidement unifié. C'est exactement ce que Mackinder avait craint.

Les bolcheviks ont à la fois créé l'Ukraine et l'ont abolie (en tant qu'État indépendant).

L'Ukraine dans l'URSS après la Grande Guerre patriotique

La Galicie, la Volhynie et la Bukovine ont été annexées à l'Ukraine juste avant la Grande Guerre patriotique et la Transcarpathie - juste après la guerre. Mais à ce moment-là, la Russie-Eurasie sous la forme de l'URSS s'est déplacée de manière significative vers l'ouest, déplaçant la frontière du pays au détriment du Rimland, et établissant son contrôle sur l'Europe de l'Est, qui était toute entière sous le pouvoir de Moscou. L'URSS a ainsi réduit à néant et totalement aboli le "cordon sanitaire" de Mackinder et de Lord Curzon, s'installant directement en Europe continentale et s'emparant, en fait, des territoires de l'ancienne Prusse/Brandebourg (RDA).

Dans une telle position - profondément à l'arrière de ce rimland européen de l'Eurasie et donc dans le Heartland eurasien - l'Ukraine a existé jusqu'en 1991. Dans le même temps, pour des raisons de convenance purement administrative dans les limites d'un État absolument unitaire, Khrouchtchev a transféré en 1954 la Crimée à Kiev. Du point de vue géopolitique, cependant, cela ne signifiait rien, car toutes les frontières entre les sujets de l'URSS, les républiques fédératives, étaient conditionnelles et ne signifiaient rien du tout dans la pratique.

L'atlantisme et le monde bipolaire

Pendant la guerre froide, l'Occident est revenu à sa pratique particulière de la géopolitique. C'est ainsi qu'en 1949, suivant les modèles mise au point par Mackinder, l'OTAN (l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) a été créée. Le terme "Atlantique" ayant été introduit dans le sigle de l'organisation militaire, le vocable "atlantisme" devient synonyme de "civilisation de la mer", de thalassocratie, dans le sens exact où Mackinder l'entendait. L'"atlantisme", c'est l'Occident et ses alliés, le monde capitaliste avec un noyau dur anglo-saxon, dont le centre, au XXe siècle, s'est progressivement déplacé de Londres à Washington, de l'Angleterre aux États-Unis.

La carte dessinée par Mackinder correspondait parfaitement à l'équilibre des forces dans la guerre froide, et les deux camps - le communiste et le capitaliste - étaient strictement alignés sur les critères attribués à la Terre et à la Mer. Le bloc de l'Est était la Terre, avec l'URSS en son centre, le Heartland. Le bloc occidental était la Mer, centrée sur l'Atlantique (les Anglo-Saxons), mais comprenait les colonies stratégiques d'après-guerre des États-Unis - les pays d'Europe, le Japon et d'autres États du tiers-monde qui proclamaient leur allégeance au capitalisme. Ils étaient disposés en ordre dispersé en Asie, en Afrique et en Amérique latine, qui constituaient la carte géopolitique de la confrontation mondiale. Terre et Mer s'affrontaient rarement directement (comme lors de la crise des missiles de Cuba), et agissaient généralement par le biais de leurs mandataires, les régimes pro-soviétiques ou pro-américains. Et si la Terre était directement impliquée dans un conflit - comme en Tchécoslovaquie, en Afghanistan, etc., alors la Mer s'y opposait par le biais de mandataires, de "proxies", de groupes et de mouvements antisoviétiques sans intervenir directement. Et quand la Mer intervenait ouvertement - comme en Corée et au Vietnam - la Terre aidait indirectement, avec des conseillers, la diplomatie, l'économie, etc.

Le problème du Rimland

Pendant la guerre froide, le problème du Rimland est redevenu extrêmement pertinent. Ainsi, le géopolitologue américain Nicholas Spykman, révisant les théories de Mackinder, arrive à la conclusion que c'est le Rimland qui est la principale zone de confrontation. Il formule la loi de la géopolitique comme suit : "Celui qui contrôle le Rimland contrôle le monde". Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle géopolitique, mais d'une réinterprétation - mineure - du poids des zones principales dans la théorie de Mackinder. D'autant plus que Mackinder lui-même a commencé par énoncer une théorie sur "l'Europe de l'Est", c'est-à-dire sur ce qui deviendra le "cordon sanitaire", et que celui-ci appartient au Rimland.

Quoi qu'il en soit, la guerre froide, d'un point de vue géopolitique, était une bataille pour le Rimland. Moscou a tenté d'étendre son influence - par le biais de partis et de mouvements de gauche - en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. À une certaine époque, la Chine maoïste faisait également partie d'un camp socialiste unique, c'est-à-dire du Heartland eurasien.

L'attaque de l'Atlantisme

Lorsque l'URSS a commencé à s'affaiblir, les géopoliticiens atlantistes (Z. Brzezinski, R. Gilpin, etc.) ont commencé à penser et à agir de manière plus avant-gardiste. Outre le modèle bipolaire et le déplacement partiel de l'équilibre à la périphérie du monde et le long des contours de l'Eurasie, ils ont commencé à élaborer des concepts plus audacieux, évoquant un monde unipolaire. Ainsi, les idées de Mackinder ont retrouvé leur fraîcheur et leur pertinence. Pour obtenir la victoire décisive et finale de la civilisation de la mer, il fallait briser le bloc de Varsovie, puis de préférence l'URSS, et enfin ce qu'il en restait. En d'autres termes, faire progresser de manière significative le Rimland dans les profondeurs de la terre, en le bridant et en bloquant l'accès aux "mers chaudes", vers lesquelles la Russie tentait constamment de se porter.

L'un des géopoliticiens atlantistes les plus constants était Zbigniew Brzezinski. À l'époque bipolaire, il soutenait farouchement les forces antisoviétiques en Afghanistan, jusqu'à et y compris Al-Qaïda. Au début des années 80, Brzezinski et Kissinger se sont efforcés de rompre définitivement les derniers liens que la Chine entretenait encore avec l'URSS, en cherchant à l'inclure dans l'économie mondiale et à l'intégrer progressivement dans la civilisation de la mer.

Lorsque les processus destructeurs de l'URSS ont commencé à agir, les atlantistes ont augmenté la pression sur l'Europe de l'Est, provoquant, fomentant et soutenant par tous les moyens possibles des sentiments artificiellement antisoviétiques/russophobes. D'un point de vue géopolitique, le soviétique et le russe coïncidaient à l'époque.

Avec Gorbatchev, l'effondrement rapide du camp socialiste a commencé. La Terre reculait, la Mer avançait. Nous ne devons donc pas être surpris que l'expansion de l'OTAN vers l'Est ait commencé et se soit parachevé. Cette expansion était à l'origine inscrite dans la théorie géopolitique de l'atlantisme. On ne pouvait rien attendre d'autre de la politique atlantiste.

La création de l'anti-Russie

Lorsque l'on a assisté à l'effondrement de l'URSS, les projets de Mackinder visant à démembrer la Russie-Eurasie, redevenaient toujours plus pertinents. Les frontières conditionnelles des républiques au sein d'un État unitaire, entièrement et étroitement contrôlé par le parti communiste, se sont soudainement transformées en frontières d'États-nations souverains. Tous les États post-soviétiques ont été créés selon les moules atlantistes. Ces entités n'ont d'autre sens que d'être anti-russes. L'une de ces "Anti-Russie" était la Fédération de Russie elle-même. Mais parce que la Fédération de Russie occupait le territoire du Heartland, même si elle s'est considérablement réduite, elle représente toujours la Terre ennemie aux yeux des géopoliticiens atlantistes, c'est-à-dire de l'ennemi thalassocratique. Et pour achever l'ennemi, il a fallu pousser l'OTAN plus loin vers l'Eurasie, et aussi tenter de démembrer la Russie elle-même (la première campagne de Tchétchénie, la vague des séparatismes internes à la Fédération de Russie, etc.)

La Russie ne pourra jamais se relancer sans l'Ukraine.

Tous ces processus, Brzezinski les a compris et a contribué à les mettre en pratique (comme Mackinder l'avait fait auparavant). Dans son célèbre livre Le grand échiquier, Brzezinski parle ouvertement de la nécessité de démembrer davantage la Russie, de renforcer le "cordon sanitaire", etc. Plus important encore, Brzezinski comprend le rôle de l'Ukraine dans cette question. Brzezinski dit à son propos que la chose la plus importante est :

- d'arracher irrévocablement l'Ukraine, alors hésitante, à la Russie,

- d'en faire un avant-poste de l'Atlantisme et

- d'imposer à son peuple le nationalisme russophobe comme idéologie principale.

Sans l'Ukraine, la Russie ne sera jamais en mesure de devenir une puissance souveraine à part entière, un Empire, un pôle indépendant du monde multipolaire. Ainsi, le sort de l'unipolarité et du globalisme (pour Brzezinski, c'est presque la même chose), dépend de la capacité de l'Occident à mettre en œuvre la séparation de l'Ukraine d'avec la Fédération de Russie. Après tout, si la Russie et l'Ukraine s'unissent - d'une manière ou d'une autre, l'unipolarité s'effondrera et la carte géopolitique changera à nouveau de manière irréversible.

La bataille pour l'Ukraine et contre la Russie est une constante historique dans la stratégie géopolitique de l'Occident. Cela explique tout, de la déclaration d'indépendance à la révolution orange Iouchtchenko-Timochenko, en passant par le Maïdan et huit années de préparation intensifiée par Kiev, sous la houlette des instructeurs atlantistes, aux opérations militaires visant à s'emparer du Donbass et de la Crimée.

La naissance de la géopolitique en Russie : L'Eurasie comme sujet

Depuis le début des années 1990 en Russie, juste au moment de l'effondrement de l'URSS et de l'arrivée au pouvoir des agents atlantistes (l'ancien ministre des Affaires étrangères Andrey Kozyrev a directement admis qu'il était un atlantiste), contrairement à l'attitude politique et idéologique de base envers le libéralisme et l'occidentalisme, la Russie - principalement dans les cercles militaires (en particulier, à l'Académie d'état-major militaire) - a commencé à développer sa propre école géopolitique. Elle était basée sur l'eurasisme, car ce sont les premiers Eurasiens russes qui, dans les années 1920, ont décrit la carte géopolitique de la confrontation entre la Russie et l'Occident, en dehors de l'idéologie communiste (les Eurasiens étaient des Blancs). Leurs idées sont les plus adaptées à la situation actuelle, face à l'offensive de l'OTAN à l'Est et aux propres politiques incompréhensibles (par endroits perfides) de Moscou. Les militaires ne pouvaient pas prendre pour amis ceux dont ils enregistraient toutes les heures les intentions et les actions agressives contre la Russie. Mais le gouvernement libéral est resté sourd à la géopolitique. Néanmoins, l'école géopolitique ne pouvait être détruite. Tout le monde était occupé par les processus fascinants de la corruption totale.

La géopolitique expliquait parfaitement ce qui se passait en Europe de l'Est et dans l'espace post-soviétique dans les années 1990 (l'écrasement par la mer de la terre, l'expansion des "cordons sanitaires" et du territoire du Rimland), mais cette compréhension restait à l'intérieur des cercles militaires, qui n'appréciaient guère la politique officielle, mais qui n'avaient à l'époque aucun poids ni aucune influence politique. Les atlantistes, en revanche, ont méthodiquement poursuivi leur cause, nourrissant et renforçant l'anti-Russie, à la fois à l'extérieur et, en partie, au sein même de la Fédération de Russie.

Poutine change le vecteur géopolitique

Tout a changé lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Il a commencé par restaurer la souveraineté de la Russie, à se débarrasser des agents atlantistes qui étaient à la tête du pays, à concentrer et à développer son potentiel militaire, et à renforcer l'unité de la Russie. La deuxième campagne de Tchétchénie, l'introduction des districts fédéraux et les changements dans la législation ont renforcé l'intégrité territoriale et la verticalité du pouvoir. Poutine a progressivement commencé à s'opposer de plus en plus à l'Occident et à mener une politique d'intégration eurasienne dans l'espace post-soviétique. En bref, Poutine a rendu à la Russie le statut de sujet de la géopolitique, et a anénati son état de déréliction, qui faisait d'elle un objet de la géopolitique globale, atlantiste. Il a rejoint de manière consciente et responsable la grande guerre continentale au nom de la Terre.

Cela n'a pas échappé à l'Occident et a entraîné une pression accrue sur les pays post-soviétiques pour qu'ils adoptent une position de plus en plus anti-russe, pour qu'ils s'intègrent plus rapidement aux structures occidentales. Cela a touché tous les pays post-soviétiques, mais surtout l'Ukraine. Il dépendait de l'Ukraine de déterminer si la Russie serait capable ou non de restaurer pleinement sa souveraineté géopolitique. Selon les lois de la géopolitique, sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un Empire, pas un pôle, pas une civilisation, mais avec l'Ukraine, elle est un Empire, un pôle et une civilisation. Et cette formule peut être lue depuis deux positions - celle des yeux de la Mer et celle des yeux de la Terre. De toute évidence, Poutine l'a lue avec les yeux de la Terre, car il était et reste le dirigeant du Heartland, conscient et puissant.

Le nationalisme ukrainien comme outil géopolitique de l'Atlantisme

Dans le même temps, l'initiateur des cataclysmes en Ukraine était l'Occident atlantiste. Même les politiques neutres, modérément pro-occidentales - multi-vectorielles - de Kuchma ou de Yanukovich ne convenaient pas aux atlantistes. Ceux-ci ont fait pression sur Kiev pour que l'Ukraine se transforme le plus rapidement possible en une anti-Russie agressive et radicale, attaquante. Dans cette logique, Kiev devait attaquer.

Cela explique la Révolution orange, le Maïdan et les raisons de l'opération militaire russe actuelle.

L'Occident se battait pour l'Ukraine. Il faut tenir compte du fait que l'Ukraine n'a pas du tout d'histoire en tant qu'Etat inscrit dans la durée, et que les territoires dans lesquels elle se trouve sont historiquement accidentels et sont le résultat de la créativité administrative des bolcheviks. Lorsque Poutine a justifié l'opération militaire en Ukraine en disant que "Lénine a créé l'Ukraine", il avait parfaitement raison. Cependant, Lénine n'a pas créé l'Ukraine en tant que telle, mais une des zones de contrôle bolchevique parmi d'autres. La nationalité, selon la théorie bolchevique, devait être complètement dépassée dans une société internationale socialiste. Lénine a créé l'Ukraine et l'a en fait immédiatement abolie.

Par conséquent, après 1991, il y avait sur le territoire de l'Ukraine des peuples et des territoires ayant chacun une histoire, une identité, une langue et une culture complètement différentes. La moitié d'entre eux n'étaient pas du tout différents des Russes. La seconde moitié était constituée d'Ukrainiens plus ou moins russifiés. Et seule une écrasante minorité professait une idéologie nationaliste autoproclamée. Mais seule cette minorité était capable, selon les géopoliticiens occidentaux, de transformer les Ukrainiens en une "nation" et ce, à un rythme accéléré. Il s'agissait d'un projet géopolitique atlantiste. Dans d'autres pays, l'Occident a soigneusement éradiqué le nationalisme, surtout dans ses formes radicales. En Ukraine, cependant, l'Occident a agi exactement à l'inverse, soutenant activement toutes les formes de nationalisme jusqu'aux plus extrêmes. Selon les stratèges atlantistes, c'était le seul moyen d'accélérer la formation d'une construction artificielle, rigidement russophobe, un simulacre virtuel de nation. C'est pourquoi la sphère de l'information était si importante, car elle inculquait de manière obsessionnelle aux Ukrainiens une haine infondée des Russes et de tout ce qui unissait nos peuples. Toutes les inepties étaient utilisées, jusqu'à "l'ancienne civilisation des anciens Ukrainiens", ce qui n'aurait provoqué qu'une totale perplexité en Occident. Cependant, toute l'opération était supervisée par les services secrets atlantistes, et c'est pourquoi l'Occident a créé une image artificielle de l'Ukraine comme une jeune démocratie ouvertement vulnérable, souffrant de la menace russe. En fait, un état d'esprit nazi s'est affirmé de manière obsessionnelle dans la société, inextricablement lié à l'atlantisme et même au mondialisme libéral (peu importe combien ces systèmes se contredisent, car le mondialisme nie l'État, et le libéralisme toute identité collective, et surtout l'identité nationale).

L'affrontement final

Le virage russophobe prononcé de Kiev et de l'ensemble de la société ukrainienne est le résultat des événements de Maidan de 2013-2014, qui ont culminé avec l'expulsion et la fuite du président Ianoukovitch. Ianoukovitch n'était ni un politicien pro-russe ni un eurasiste. C'était plutôt un pragmatique à courte vue, mais même cela, du point de vue de l'Occident, était tout aussi inacceptable. L'Occident voulait "tout et pas tout". En regardant la Russie de Poutine se renforcer et en tenant compte des événements de 2008 en Géorgie, où l'Occident a également opposé Saakashvili à la Russie, mais où le résultat n'était clairement pas en faveur de la civilisation de la Mer, les Atlantistes ont décidé d'agir par les méthodes les plus radicales.

L'actuel président américain Joe Biden, alors vice-président, et d'autres membres de son équipe, comme Victoria Nuland, etc., ont participé très activement au renversement de Ianoukovitch et à la préparation du Maïdan. L'objectif était le même que celui de Mackinder et Brzezinski : arracher enfin l'Ukraine à la Russie et préparer le terrain pour un conflit violent entre Kiev et Moscou.

Poutine a répondu en ramenant la Crimée dans le giron russe et en soutenant le Donbass, mais cela n'a pas résolu le problème sur le plan géopolitique. Poutine a déjoué le plan visant à accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, notamment celui qui visait à expulser la marine russe de Sébastopol, il a ensuite empêché les génocides en Crimée et dans le Donbass, mais l'ampleur de l'Ukraine était trop importante pour qu'il puisse poursuivre son offensive eurasienne en 2014 et mener la défense du monde russe à sa conclusion logique. À ce moment-là, la Terre a cessé de réagir. Le processus des accords de Minsk avait commencé, mais d'un point de vue géopolitique, il était évident qu'aucune solution pacifique ne pourrait être trouvée et qu'une confrontation directe se produirait inévitablement tôt ou tard. En outre, les services de renseignement russes ont reçu des informations selon lesquelles la partie ukrainienne ne faisait que profiter de ce report pour préparer une opération militaire dans le Donbass, puis en Crimée.

Les forces nationalistes qui avaient remporté le coup d'État de 2014 à Kiev haïssaient encore plus la Russie, déployaient une propagande massive pour laver le cerveau de la population, lançaient une opération punitive brutale contre les habitants du Donbass, victimes d'un génocide systématique, et préparaient une attaque contre le Donbass et la Crimée d'ici le printemps 2022. Dans le même temps, Kiev, en collaboration avec l'Occident, élaborait des plans pour construire ses propres armes nucléaires. En outre, il y avait des laboratoires biologiques dispersés dans toute l'Ukraine, engagés dans des expériences illégales pour produire des armes biologiques.

Tout cela faisait partie d'une même géostratégie atlantiste.

[1] L'armée blanche (également connue sous le nom de Gardes blancs ou simplement Blancs) était des forces militaires qui ont combattu le régime bolchevique pendant la guerre civile russe.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L'extension de la puissance américaine jusqu'aux frontières de la Russie laisse présager que les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes s'enflammeront dans la pensée russe, qu'elles auront une influence néfaste sur l'évolution de la Russie, qu'elles rétabliront l'atmosphère de guerre froide dans les relations entre l'Est et l'Ouest et qu'elles forceront la politique étrangère russe à prendre des directions qui nous déplairont résolument.

L'extension de la puissance américaine jusqu'aux frontières de la Russie laisse présager que les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes s'enflammeront dans la pensée russe, qu'elles auront une influence néfaste sur l'évolution de la Russie, qu'elles rétabliront l'atmosphère de guerre froide dans les relations entre l'Est et l'Ouest et qu'elles forceront la politique étrangère russe à prendre des directions qui nous déplairont résolument.

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Hobbes déclare expressément qu'il est du devoir de tout homme de rechercher la paix. Mais lorsque cela ne peut être réalisé, il a le droit d'utiliser les avantages de la guerre. Le penseur de Malmesbury, à son crédit, dit aussi autre chose. Plus précisément, il affirme la nécessité du respect des pactes, car : "sans une telle garantie les pactes sont vains et ne sont que des paroles vides, et le droit de tous les hommes à toutes choses demeurant, on est toujours dans la condition de la guerre [...] Mais quand un pacte est fait, alors le rompre est injuste et la définition de l'injustice n'est rien d'autre que le non-respect du pacte" [5].

Quant à la fameuse expédition de La Pérouse dans le Pacifique, elle fut rendu possible grâce à une alliance de facto entre la France, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Les Russes explorent le Pacifique et installent un comptoir de pêche à Hawaï. Ils se rendent maître de l'Alaska et poussent jusqu'en Californie. Sensible à l'ouverture vers les mers, Catherine II crée une politique monde du Pacifique à la Mer Noire...

Quant à la fameuse expédition de La Pérouse dans le Pacifique, elle fut rendu possible grâce à une alliance de facto entre la France, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Les Russes explorent le Pacifique et installent un comptoir de pêche à Hawaï. Ils se rendent maître de l'Alaska et poussent jusqu'en Californie. Sensible à l'ouverture vers les mers, Catherine II crée une politique monde du Pacifique à la Mer Noire...